成長ホルモン療法には適応基準があり、治療に入る前に検査が必要です。この病気への治療は原則3歳以上、思春期まで行うことができます。また、最初の2~3年間は効果がよく現れますが、その後徐々に効果は少なくなることが一般的ですので、早くからはじめたほうが効果があるとは、一概に言えません。詳しくは、病気の説明ページの語句の説明を参照してください。

成長ホルモン製剤をクーラー等で冷やしたまま持参し、旅行先で注射する方法もありますが、製剤の温度管理に気をつける必要があります。また、旅行等で1日程度注射の間隔が空いても、一週間分の成長ホルモン投与量を週内で何回かに分けて注射すれば、治療としては問題ないそうです。詳しくは、主治医にご相談ください。

身体障害者手帳は、病名ではなく症状によって認定されるかどうかが決まります。また認定は、症状が固定する3歳以上になってから行われることが一般的です。

現在のところ、この病気の主症状である低身長や手足の短縮の症状だけでは、障害認定の対象とはなっていません。しかし、腕などの関節が伸び切らなかったり一定の距離を歩けなかったりすれば、認定される場合もあります。詳しくは、身障者手帳の申請書を書いていただく小児科医か整形外科医(手帳申請の指定医)にご相談ください。

小児慢性特定疾患の申請用紙は、お住まいの地域を管轄する保健所にあります。またこの制度で治療を行う医療機関に置いてある場合もあります。申請には、申請書のほか医師の診断書、家族全員の所得証明など、必要な書類が何種類かあります。所得状況などによってさらに別の資料が必要になる場合もありますので、詳しくは保健所にご相談ください。なお自治体によって別の窓口で対応する場合もありますので、一度電話等で確認してみられてはいかがでしょうか。

また、この制度は毎年更新手続きが必要ですので、お気をつけください。

もし身障者手帳をお持ちなら、等級によって身体障害者医療費助成制度の適用が受けられる場合があります。手帳をお持ちでない方でも、支払った医療費の金額によって高額療養費制度を使える場合があります。これらの制度には、独自に上乗せの助成をする自治体もありますし、所得金額や治療継続期間によって自己負担額の上限に違いがありますので、詳しくはお住まいの地域を管轄する保健所等でご相談ください。

この手術による延長量には個人差があり、骨の問題よりも筋肉や神経、腱の伸び具合や、関節の拘縮具合によって違いがでます。延長中に骨によく体重をかけたりリハビリに励んだりしたほうが骨の出来はよく、関節の拘縮も起こりにくいと一般的に考えられていて、1回の手術での延長量は、医師によって意見の違いはありますが、1部位につき5㎝から10㎝程度だといわれています。ただしあくまでもこの数字はひとつの目安で、現実の延長量には個人差があり、状況によってそれ以前に延長を止める必要がある場合もありますので、そのあたりもよくご理解してください。

治療期間の目安は、通常は延長量1㎝について30日から40日と考えられていますが、これも個人差がありますので、あくまでひとつの目安だと捉えていただきたいと思います。

>>この続きを読むには会員ページへのログインが必要です。

この治療法は執刀医が手術することで治療が完了するものではなく、手術後に時間をかけて徐々に骨を伸ばしていくものです。延長中は痛みも伴いますし、リハビリも欠かせません。また治療が終わるまでには相当な期間が必要です。そのため、手術の適応年齢に関しては医師によって意見に違いがありますが、少なくとも患者自身が手術についてよく理解・納得し、本人自身が長期の延長を含む治療を継続する覚悟を固めたうえで、治療に臨んでほしいと考えています。

>>この続きを読むには会員ページへのログインが必要です。

株式会社リボミックが昨年12月25日に、umedaptanib pegol(抗FGF2アプタマー)を用いた、軟骨無形成症の小児患者における前期第II相観察試験の最終症例の観察期間が完了したと発表しました。

詳細は下記のアドレスよりご覧ください。

https://raresnet.com/250115-01/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0BbHybxo4xQnUuzKTLvY0Z3t3T6VjZh8YRibNt4-LySLrg6jKBo-mMoiU_aem_x_jBH_gCGtw2cKjE3c2N7w

2月14日(金)株式会社リボミックと面談を行いました。

リボミック社からは臨床開発部よりお二人の担当者が見え、つくしの会からは会長水谷・副会長堀越(渉外部部長兼務)・渉外部堀越の3名が出席を致しました。

現在umedaptanib pegol(RBM-007)が、全国の複数の施設で軟骨無形成症の小児患者への投薬が実施されています。 その長期投与試験についての説明、現在の状況について伺いました。

現在治験の対象の子どもは、以前のように毎日の投薬ではなく、日数を開けて通院し、医師から直接投がをおこなわれています。 将来的には直接投与ではなく、在宅投与が検討されているそうです。

その他詳細につきましては、未だ全ての治験が完了しておらず、公表が全てできる状態にないそうです。 其の為これからも状況をお知らせいただく事、公表が可能になった場合はその都度 連絡を頂く事になりました。

この様な情報に付きましては、つくしの会の「ホームページ」や「facebook軟骨無形成症(つくしの会Tokyo)・骨系統疾患」に今後も掲載を致してまいります。

※2024年11月22日の日経バイオテクニュースでも、昨年11月の記事ですが合わせてこれも下記に掲載いたします。

【日経バイオテクニュース記事より】

アプタマーによる創薬を手掛けるリボミックは、2024年11月20日、2025年3月期第2四半期(2024年4~9月)の決算説明会を開催した。抗FGF2アプタマーであるRBM-007(一般名:umedaptanib pegol)の、軟骨無形成症(ACH)を対象とした国内第2a相臨床試験のコホート1の結果として、低用量群で成長速度の増加効果を認めたと報告】

難病の子ども支援全国ネットワークより、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループが開催する貸し切りイベント「キッザニア東京」への招待がありました。 「キッザニア」は3~15歳のお子さんを対象とした、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる、職業・社会体験施設です。 参加人数に制限は無いのですが、つくしの会を含む難病の子を持つ親の会の家族と子ども達が対象です。 申し込みをされた家族が対象ですので、他の家族への転送・ご家族のお友達の参加は出来ません。

【参加お申込み方法】:以下のQRコード/お申込みフォームへアクセスしていただき必要事項をご入力ください https://ws.formzu.net/dist/S59053440/

❀お申込み〆切(概算人数などの確定):2025年4月14日(月)

【開催日】

✅実施日時:2025年5月22日(木) 受付時間17:00頃~ ※詳細は改めてご案内いたします ✅会場:キッザニア東京(メトロ有楽町・ゆりかもめ豊洲駅から徒歩各8分 https://www.kidzania.jp/tokyo/access ✅募集人数:3~15歳のお子さんと保護者 子ども人数制なし(保護者は原則2名まで) ※2歳以下のお子さんの同伴は可能ですが、体験はできません。 ✅費用:無料(会場までの往復交通費や食費や物品購入は自己負担)

【内容および注意事項】

■今回は、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ様の貸し切りイベントです ご招待いただいた団体への企画ですので他のご家族への転送はお控えください ■最長21:00までご利用いただけます。19:00以降は流れ解散といたします ■ご家族のお子さんとご兄弟のみがお申し込みできます(お友だちは参加できません) ■アクティビティには原則お子さんのみが参加可能です 未就学児のお子さんなど各種サポートが必要な方には保護者にもご参加いただけます ■ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの社員様(当日は、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ JAPAN COMMUNITY IMPACTの赤色のTシャツあるいはジャケットを着用されています)が予約の体験をサポートしてくださいます 写真撮影や荷物を持っていただくなどのお願いができますので、施設内の社員様にお気軽にお声がけしてください パビリオン体験中のアテンドをご希望される方は事前にお申し出ください ■お車で来場される方は、ららぽーとの駐車場をご使用いただけます(6時間分無料)※受付時に駐車券をご提出ください ■SNS投稿は可能ですが、極力周りの参加者のお顔が写らないようご配慮ください ■内部の記録用として写真を撮影させていただく場合がございますのでご協力ください (広報物などへの掲載の際ご相談いたします

2024年12月19日 岐阜薬科大学と岐阜大学は【軟骨無形成症の新規治療薬候補としてCDK8阻害剤発見 「難治性骨系統疾患の根治法の確立」に繋がる成果】 として発表されました。 新聞各社に送付された記事を下記に掲載いたしました。

(各新聞社にリリースされた記事)

岐阜薬科大学薬理学研究室・岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科・岐阜大学高等研究院One Medicineトランスレーショナルリサーチセンター(COMIT)の檜井栄一教授、岐阜薬科大学薬理学研究室の貞盛耕生大学院生(JST次世代研究者挑戦的研究プログラム研究学生)、久保拓也学部生らの研究グループは、北里大学、京都薬品工業株式会社、東京大学との共同研究により、CDK8(※1)阻害剤が軟骨無形成症に対する新規治療薬となる可能性を見い出しました。

軟骨無形成症(Achondroplasia)は、およそ20,000人に1人の割合で発生するといわれている希少性かつ難治性の骨系統疾患です。FGFR3(※2)遺伝子の変異による軟骨細胞の機能異常により、手や足の短縮を伴う低身長や特徴的な顔立ちを呈します。成人身長は125~130 cmであり、日常生活で多くの制約を受けるとともに、様々な合併症がでてきます。軟骨無形成症の治療薬としてボソリチドが承認されていますが、新生児や乳幼児を中心とする患者への安全かつ負担の少ない治療法の確立は、喫緊の課題といえます。

研究グループは、CDK8が軟骨無形成症の病態進展に寄与することを発見し、CDK8が軟骨無形成症治療における有望な創薬ターゲットとなることを明らかにしました。本研究成果は、様々な難治性骨系統疾患の『根治』を指向とした新規治療法の確立に貢献することが期待されます。

本研究成果は、国際学術誌『Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease』に掲載されました(オンライン版公開日:日本時間 2024年12月13日)。

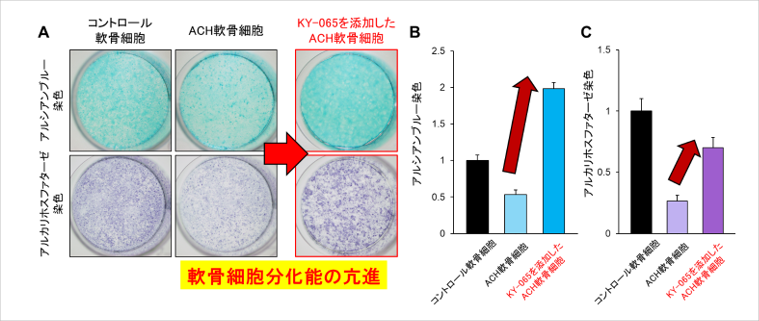

図1:ACH軟骨細胞にKY-065を作用させると軟骨機能が改善する。

発表のポイント

- 軟骨無形成症に対する安全かつ体への負担の少ない治療法の開発が望まれています。

- 軟骨無形成症の軟骨細胞においてCDK8の発現が増加することを見い出しました。

- 研究グループが独自に開発したCDK8阻害剤KY-065を用いることで、軟骨無形成症の軟骨機能が回復し、長管骨が伸長することが確認できました。

- 本成果は、軟骨無形成症に対する新たな知見・解決法を提供するとともに、難治性骨系統疾患の予防・治療法の確立に貢献することが期待されます。

詳しい研究内容について

軟骨無形成症に対する新規治療薬の候補を発見! -「難治性骨系統疾患の根治法の確立」につながる成果-

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業 基盤研究B(一般・特設)(研究代表者:檜井栄一)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業(研究代表者:檜井栄一)などの支援を受けて行ったものです。

論文情報

- 雑誌名:Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease

- 論文名:

CDK8 inhibitor KY-065 rescues skeletal abnormalities in achondroplasia model mice(CDK8阻害剤KY-065は軟骨無形成症モデルマウスの骨格異常を改善する) - 著 者:Koki Sadamori, Takuya Kubo, Tomoki Yoshida, Megumi Yamamoto, Yui Shibata, Kazuya Fukasawa, Kazuya Tokumura, Tetsuhiro Horie, Takuya Kadota, Ryotaro Yamakawa, Hironori Hojo, Nobutada Tanaka, Tatsuya Kitao, Hiroaki Shirahase, and Eiichi Hinoi.

(貞盛耕生, 久保拓也(同等筆頭著者), 吉田智喜, 山本めぐみ, 柴田結衣, 深澤和也, 徳村和也, 堀江哲寛, 門田卓也, 山川遼太郎, 北條 宏徳, 田中信忠, 北尾達哉, 白波瀬弘明, 檜井栄一)

用語解説

- ※1 Cyclin-dependent kinase 8(CDK8):

CDKと呼ばれるリン酸化酵素の遺伝子グループの一つ。CDK遺伝子の8番目。近年、がん幹細胞や間葉系幹細胞の幹細胞性を制御することが報告されている。 - *2 Fibroblast growth factor receptor 3(FGFR3):

細胞の表面に存在するタンパク質。軟骨無形成症の95%以上の患者にG380R変異(380番目のグリシンがアルギニンに変異)が認められ、過剰なFGFR3シグナルが入力する。

記事に関しては、岐阜薬科大学 檜井教授、岐阜薬科大学事務局、岐阜大学総務部広報課の、許可をえております。 (つくしの会)